Las opiniones y afirmaciones en esta publicación no representan ni comprometen a las personas o instituciones mencionadas. Representan únicamente las ideas de sus autores y son independientes de la visión del CAPP.

El Consejo Nacional de Planeación – CNP en Colombia es el encargado de organizar y coordinar una amplia discusión nacional sobre el Plan Nacional de Desarrollo – PND. También se encarga de conceptuar y formular recomendaciones sobre el Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, su ejecución y los ajustes que se le hagan, adelantar de manera permanente el seguimiento y evaluación al PND, con participación ciudadana, entre otras funciones. El Plan Nacional de Desarrollo es el documento que sirve como base para las políticas públicas que formula un gobierno, ahí radica la importancia del CNP. Este colectivo está conformado por representantes de diversos sectores y entidades territoriales que buscan tener una voz en la construcción de las políticas públicas del país.

El actual plan de desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” ha presentado una serie de preocupaciones desde que fue entregado en diciembre de 2018 al CNP, pues este no incluía el Plan Plurianual de Inversiones – PPI, ni los indicadores ni las metas. Hoy, después de tres años, la preocupación persiste porque definitivamente se evidenció la desconexión del discurso presidencial con lo establecido en el PND 2018-2022. En el informe de seguimiento al plan presentado en diciembre de 2020 por el CNP se observa que definitivamente era necesario revisar las bases con el PPI, los indicadores y metas. El informe advierte que “Una preocupación generalizada de la sociedad civil es el avance importante de los indicadores presentados por el DNP en la plataforma Sinergia. Sin embargo, se siguen observando problemáticas importantes en el sector, acentuadas por la situación de emergencia sanitaria” (CNP, 2020, p. 31).

En este contexto, se decidió realizar un estudio al PND a través de la analítica de datos con base en algoritmos de minería de texto. Este análisis permitió identificar 30 temas de importancia en el PND, con base en el documento del PND y en el discurso del presidente, que lo presentó. Adicionalmente, se observan los términos que aparecen con más frecuencia en el contexto de cada uno de estos temas y la relación que guardan entre sí. El tema de la educación lo consideramos como uno de los temas más importantes dentro del marco de referencia de un país en vías de desarrollo, y por eso le dedicamos una sección especial. Una población educada conoce sus debilidades y enfoca sus esfuerzos colectivos para fortalecerlas. Un electorado educado es capaz de elegir las propuestas adecuadas para el desarrollo de su sociedad, distinguiéndolas de aquellas que presentan planes vacíos, desviados de la realidad o irrealizables. En este mismo sentido, la Misión de Sabios Colombia, en el año 2019, referente al tema de desarrollo social con equidad, afirmó que la sociedad colombiana “requiere generar y transformar conocimiento en ciencias humanas, sociales y educación útil para la sociedad y el país, puesto que crea herramientas fundamentales para el desarrollo humano” (Misión de sabios, 2019, p. 25). Por esta razón, este grupo de intelectuales colombianos recomendó al estado colombiano garantizar una educación de calidad como un medio para la solución de necesidades presentes en sectores clave de la sociedad como el político, el social, el económico y el cultural. Así mismo, en su diagnóstico del PND, los sabios entienden que a través de la educación y la ciencia se pueden encontrar respuestas a problemáticas ya identificadas por el estado colombiano.

Tal vez la recomendación más importante de la Misión de Sabios Colombia tiene que ver con el sector de la educación. Ellos consideran “como eje fundamental la creación de modelos etno-educativos, modelos educativos flexibles y modelos educativos con enfoque de ruralidad que mejoren las experiencias pedagógicas y a su vez contribuyan a cerrar la brecha frente a la inequidad y la inclusión social” (MinTic, 2019, p. 51). Dado que el enfoque del PND es precisamente la equidad, resulta interesante estudiar en detalle la pertinencia que tiene la educación en este, sobretodo como herramienta contra la inequidad. Con respecto al análisis del sector educativo y cultural del CNP, se revisaron todos los pactos (19) para encontrar aquellos en los que se trataba el tema. En los pactos estructurales se encontró únicamente en el pacto por la equidad, específicamente en el punto B, C y G. En los pactos transversales, el VII hace propuestas sobre ciencia, tecnología e innovación. A continuación[1], se presenta el análisis de los dos pactos teniendo en cuenta únicamente la parte denominada “estrategias” del PND. Este análisis[2] se realiza usando los criterios de la ficha denominada recolección de insumos trabajada por el CNP; aclaración, modificación, inserción y eliminación. La tabla 1 presenta los 10 términos que se identificaron como vecinos más cercanos al tema de la educación. En este caso, el vecino cercano indica la distancia en el texto entre dos términos y la ocurrencia simultánea de dos términos. De esta manera se definió un índice de cercanía el cual varía entre 0 y 1, donde 1 identificaría a un término que aparece siempre junto al tema de educación y 0 identificaría a un término que nunca parece junto al tema. En este sentido, los términos más importantes en el contexto de la educación son los de ‘calidad’ y ‘superior’, este último refiriéndose a la educación universitaria. Por otro lado, la figura 1 presenta los siguientes 20 vecinos cercanos al tema de la educación, usando el formato de nube de palabras, donde en este caso, el índice de cercanía se relaciona con el tamaño de la palabra.

| Término | Cercanía |

| Calidad | 0.18 |

| Superior | 0.14 |

| Ministerio | 0.11 |

| Acceso | 0.10 |

| Media | 0.10 |

| Formación | 0.09 |

| Nacional | 0.09 |

| Salud | 0.07 |

| Sistema | 0.07 |

| Instituciones | 0.06 |

El foco del tema de la educación en el PND es el acceso a una educación superior y media de calidad. De una manera menos recurrente se aprecia la aparición de la educación básica – preescolar. Esto se podría justificar porque en el plan, la educación se reorienta hacia la inserción en el mundo productivo (CID, 2019). En este aspecto, las propuestas entran en contradicción con la ley de educación (Ley 115 de 1994), pues los principios proclamados por dicha ley son el pluralismo ideológico, la universalidad de saberes y la capacidad crítica, y en este sentido el plan los reduce al "Sistema Nacional de Cualificaciones" (DNP, 2018). En el análisis de minería de texto encontramos que la formación de talento humano por medio de programas para generar oportunidades también juega un papel importante en este tema. El tema de la inclusión social, tan recurrente en el tema “social”, hace énfasis en el acceso a educación y salud de calidad, y es por eso que se da la alta correlación entre estos dos temas.

Se evidencia también la aparición de los términos de cobertura e inclusión, los cuales son clave en el desarrollo de los ODS. De hecho, la iniciativa de la economía naranja se encuentra en las metas planteadas en los ODS, donde se resaltan la educación de calidad, el trabajo decente y crecimiento económico, y los conceptos de industria, innovación e infraestructura. Brilla por su ausencia en los vecinos cercanos al tema de educación el término “inversión”, el cual no aparece en los primeros 30 vecinos cercanos. Aunque la educación superior es un concepto que está muy cercano al tema de educación en el PND, se nota la ausencia de la palabra “universidad” en todo el conjunto definido de vecinos cercanos. Tal vez la sorpresa más grande en el tema de educación es la ausencia de correlaciones importantes entre educación y ciencia, investigación e innovación, como se deduce de nuestro análisis. Esta falta de correlaciones sugiere que en el PND no hay una conexión entre estos tres temas que deberían estar altamente relacionados en un país en vía de desarrollo. Esto se podría explicar por el enfoque de la propuesta de la economía naranja de instrumentalizar la intervención del capital humano en el Sistema Nacional de Cualificaciones. Esto “deja de lado, el papel fundamental de las instituciones de educación superior, no solo en la provisión de la formación sino en la posibilidad de establecer estrategias de emprendimiento incubados desde los centros de formación.” (CID, 2019, p.89).

La ejecución del PND ha tenido poco impacto en el sistema de educación nacional, el cual necesita de fuertes reformas, tal como quedó plasmado en el reporte de la Misión de Sabios, Colombia, 2019. El lenguaje utilizado alrededor del tema de la educación en el PND nos permitió establecer en el análisis que hicimos lo que efectivamente ocurrió durante la ejecución del plan: la educación no fue prioridad. Hay cosas en el sistema educativo colombiano que se pueden mejorar sin necesidad de grandes inversiones de dinero. Así mismo, hay cosas en el sistema educativo colombiano que no solo con dinero cambiarán. Es por esto que la sociedad colombiana debe darle al reporte de la misión de sabios un lugar mucho más visible en la conversación nacional sobre educación, y perseguir las recomendaciones que allí se hicieron. Ese reporte de la Misión de Sabios, Colombia, 2019, debe ser el punto de partida del próximo PND 2022 – 2026 en su capítulo de educación. Mejorar la educación en un país como Colombia puede tardar dos generaciones. La primera generación que se eduque bajo un nuevo paradigma educativo, desde pre-escolar hasta sus estudios de postgrado, tendría la responsabilidad de velar por la consolidación del modelo al ser los líderes de la sociedad que eduque a la segunda generación. Sin duda el proceso será lento, sin embargo, para que el cambio se dé, por algo se debe empezar.

[1] Para profundizar en este aspecto, ver Arrieta Díaz y Vargas Prieto, 2021: https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/343477

[2] Para omitir el análisis técnico, saltar al último párrafo.

Referencias

Arrieta Díaz, E., Vargas Prieto, A. (2021). Analítica de datos aplicada al Plan Nacional de Desarrollo de 2018-2022, «Pacto por Colombia, pacto por la equidad». Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 62, pp. 215-239. [Disponible acá]

Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID). (2019). Invitados, vips y excluidos en el gran pacto para Colombia. Análisis crítico del plan nacional de desarrollo 2018-2022 «Pacto por Colombia, pacto por la equidad». Investigaciones y Productos CID, 28. [Disponible acá]

Consejo Nacional de Planeación – CNP (2020). Documento de seguimiento Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. [Disponible acá]

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2018). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. «Pacto por Colombia, pacto por la equidad». Bogotá, D. C.: DNP. [Disponible acá]

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - MinTic. (2020). Colombia hacia una sociedad del conocimiento. Reflexiones y propuestas. Volumen 1. Bogotá, D. C.: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. [Disponible acá]

Enrique Arrieta Díaz (Ph.D.)

Profesor, Facultad de Ingeniería, Universidad del Magdalena y colaborador de los experimentos NOvA y DUNE

Amanda Vargas Prieto (Ph.D.)

Profesora, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad del Magdalena, Consejera Nacional de Planeación - Sector Educativo y Cultural

La evolución de la Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje de máquinas ha llevado a avances que, en la mayoría de los casos, solo creíamos serían posibles ver en películas de ciencia ficción. Avances como los vehículos autónomos, los asistentes inteligentes y los robots de manufactura son algunas de las creaciones tecnológicas que han sido posibles gracias al desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, no todas las innovaciones dadas en este campo están relacionadas con la creación de elementos tecnológicos tangibles. Aplicaciones como la detección temprana de tumores en mamografías usando técnicas de visión por computadora o la identificación de zonas de concentración de delitos son creaciones basadas en IA. Si bien estos ejemplos no son directamente utilizados por la mayoría de las personas, como si lo pudiese ser un vehículo autónomo o un asistente virtual, son aplicaciones de alto impacto que apoyan y facilitan la toma de decisiones de médicos, investigadores y policías.

Las aplicaciones basadas en IA anteriormente mencionadas, aquellas diseñadas para ser utilizadas de forma directa o indirecta por personas en su día a día, no solo se diferencian en quiénes son sus usuarios directos sino también en las restricciones y retos particulares que se deben tener en cuenta para su implementación. Por ejemplo, un vehículo autónomo está diseñado (o entrenado, como diría un científico de datos) para conducir en cualquier vía adecuada, ya sea en San Francisco o en Bogotá, mientras que otros desarrollos como la detección de puntos calientes de hurtos para Bogotá, realizados por Quantil y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá (más información acá), consideran características específicas del lugar de aplicación como la distribución socio económica sobre la ciudad.

La herramienta tecnológica recientemente propuesta en el trabajo de tesis Identificación de redes de trata de personas en anuncios en línea de escorts escritos en español, hace parte del grupo de aplicaciones que apoya la toma de decisiones y que considera restricciones específicas del lugar de aplicación. Esta herramienta identifica posibles redes de trata de personas agrupando anuncios de escorts en línea escritos en español que tienen similitudes semánticas y contextuales pero que además son listados bajo diferentes números telefónicos. La solución propuesta en este trabajo cubre cuatro obstáculos principales en el uso de métodos de inteligencia artificial para combatir la trata de personas en países que no hablan inglés y particularmente en Colombia. Los dos primeros obstáculos están relacionados con la creación de soluciones que contemplen el contexto en donde se realiza la aplicación y los dos últimos corresponden al mejoramiento de capacidades de análisis de los investigadores de casos de trata de personas.

Si bien este tipo de soluciones basadas en IA facilitan y apoyan el trabajo de investigadores de casos de trata de personas a la vez que tienen en consideración el contexto en el cual están siendo utilizadas, consideramos que, para tomar decisiones informadas, debemos ser capaces de comprender los beneficios y las consecuencias de implementar este tipo de algoritmos. Para el caso estudiado, el principal beneficio de utilizar estos algoritmos no recae en su uso individual sino en las acciones que se tomen o se dejen de tomar con los patrones que el modelo detecta. Los desarrollos tecnológicos en materia de investigación de crímenes no solo sirven a la policía, jueces, fiscales y demás funcionarios e instituciones de las formas anteriormente descritas, sino que requieren, necesariamente, de una investigación posterior exhaustiva que asegure que un modelo, sensible a cometer errores, no sea el responsable de apuntar a un crimen donde no lo hay. Haciendo un símil, así como los pacientes son tratados por médicos y no por algoritmos, las víctimas de trata de personas son rescatadas por el cuerpo humano que combate este delito y no por los algoritmos que facilitan sus labores.

Paula Rodríguez Díaz

Estudiante de doctorado en la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (SEAS) de la Universidad de Harvard

En la investigación A supervised clustering MCMC methodology for large categorical feature spaces mostramos cómo un modelo de aprendizaje de máquinas, basado en una metodología novedosa de agrupación de diagnósticos médicos, supera la capacidad predictiva del modelo utilizado actualmente por el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia en por lo menos 5.5 %, en términos del error promedio absoluto de predicción. El impacto de este resultado es significativo dado que corresponde al error de predicción promedio por afiliado de un sistema (el régimen contributivo) que cubre a cerca de la mitad de la población colombiana.

Junto con Simón Ramírez Amaya (UC Berkeley y Centro de Analitica para Políticas Públicas) y Adolfo Quiroz (Uniandes), proponemos una metodología novedosa para la segmentación de variable categóricas cuando el número de categorías posibles de la variable es muy grande (orden de miles), como es el caso de los diagnósticos médicos. La principal diferencia con métodos de segmentación tradicionales es que en este caso se asume que los datos observados están etiquetados, y se desea segmentar dicha variable de tal forma que se optimice el aprendizaje de la variable de respuesta dadas las variables independientes (que incluye la variable categórica segmentada y otras variables explicativas). Luego, el problema se plantea como un problema de aprendizaje supervisado estándar y se busca la mejor segmentación, en el espacio de todas las posibles segmentaciones, para predecir la variable objetivo (e.g., gasto en salud). Al ser el espacio de segmentaciones posibles un espacio de dimensiones enormes, se introduce una noción de distancia entre segmentaciones y se sugiere recorrerlo usando el algoritmo de Metrópolis Hastings.

En nuestra investigación demostramos las bondades de esta metodología mostrando cómo segmentar los códigos de diagnósticos clínicos (más de 15.000 según la clasificación internacional CIE-10) de una base de datos de servicios de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia: el régimen contributivo con más de 20 millones de usuarios y más de 500 millones de servicios anuales contemplados en el POS. El propósito del modelo es agrupar los diagnósticos clínicos y utilizar la información de comorbilidades de los afiliados para optimizar la predicción del gasto en salud de los usuarios del sistema. La metodología propuesta es utilizada para segmentar diagnósticos clínicos (códigos CIE-10) en categorías relevantes para la predicción del gasto futuro en servicios de salud.

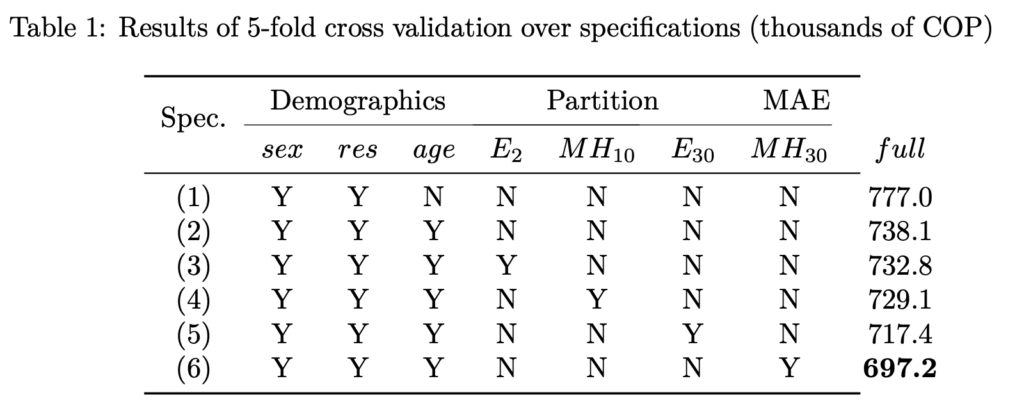

La siguiente tabla muestra el resultado principal. Cada columna representa las variables que se incluyen en un modelo lineal para pronosticar el gasto en salud del siguiente año. Estas son sexo, lugar de residencia, edad, si tiene o no alguna enfermedad de larga duración (E2), diez variables categóricas de partencia a los grupos que se obtienen del algoritmo propuesto comenzando de una partición aleatoria (MH10), treinta variables categóricas basadas en el criterio medico experto (E30), y treinta variables categóricas (MH30) que se obtienen del algoritmo propuesto comenzando de la partición (E30). La última columna muestra el error absoluto promedio de validación cruzada (MAE). Finalmente, cada fila representa un modelo lineal determinado por los atributos que entran en la regresión (Y sí la variable se incluye en la regresión, o N en caso contrario).

Como se puede observar, el modelo que usa la categorización utilizando la metodología de segmentación propuesta MH30 tiene un error absoluto promedio 5.5 % menor que el modelo que actualmente usa el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia (Modelo (2)), y 2.8 % menor que un modelo lineal que usa una categorización de profesionales de la salud expertos. En términos económicos para el sistema estos números son dicientes pues representan el error promedio de los modelos por individuo, de un sistema que afilia a aproximadamente la mitad de la población colombiana.

El artículo fue recientemente publicado en la revista Statistical Methods in Medical Research.

Álvaro J. Riascos

Codirector de Quantil y Profesor Asociado de la Universidad de Los Andes

En el CAPP hacemos investigación aplicada que apoya el desarrollo de políticas públicas usando inteligencia artificial en Colombia y Latinoamérica. Siguiendo nuestra misión de desarrollar e incentivar la investigación en la intersección de analítica y políticas públicas junto con investigadores/as e instituciones que siguen este mismo fin, quisimos lanzar este cento con un evento donde puedan conocer nuestros proyectos propios, lo que tenemos para ofrecerles desde el CAPP y nuestros planes a futuro. Además también podrán escuchar voces diversas de expertos en el tema. !Les esperamos!